Si la production d’or blanc explose en Afrique de l’Ouest, la transformation est à la peine. Face au déficit énergétique ou à la concurrence asiatique, de nombreuses usines ont fermé.

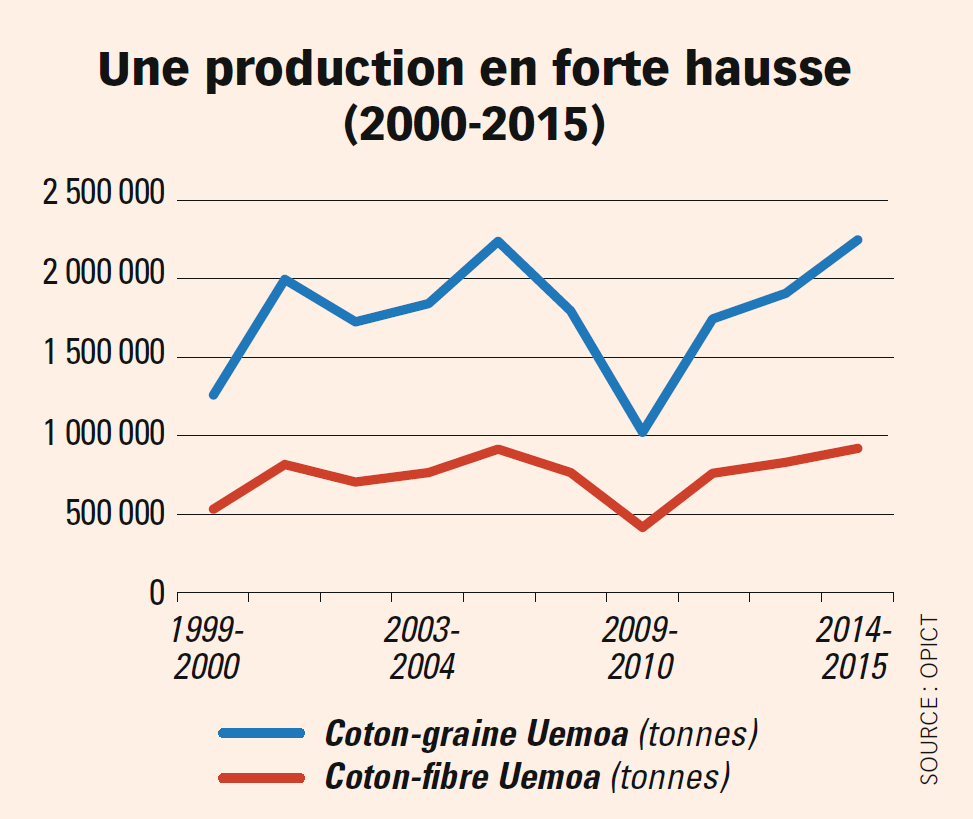

En Afrique de l’Ouest, le secteur du coton-textile tourne à deux vitesses. D’un côté, la production a connu depuis 2010 une forte progression. La campagne 2016-2017 s’est achevée fin mars sur des niveaux record portés par des conditions climatiques exceptionnelles : 750 000 tonnes de coton-graine pour le Burkina Faso (+ 25 %) et 645 000 pour le Mali (+ 26 %), les deux premiers producteurs de la région et du continent.

De l’autre côté, la transformation n’a pas réussi à suivre la même tendance. Bien au contraire. Alors que la région comptait 45 usines il y a quinze ans, on ne dénombre plus que 10 unités, et la plupart tournent à moins de 50 % de leur capacité. Les usines n’ont cessé de fermer, même si de rares bonnes nouvelles sont venues égayer ce triste désagrément d’une industrie florissante dans les années 1980.

Enjeu de la transformation

Au Sénégal, après dix années de fermeture, l’ancien fleuron NSTS-FTT a ainsi repris du service à Thiès en mai 2015 grâce à une garantie de 407 millions de F CFA (620 000 euros) du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Et au Mali, près de 2 milliards de F CFA d’investissements, venus notamment de la Banque européenne d’investissement, ont permis de relancer en 2011 les machines de Fitina, à Banankoro. Mais cette usine a depuis refermé ses portes.

Si nous parvenons à transformer 20 % de notre coton, nous serons un pays développé

Filage, tissage ou encore teinture, la transformation de la fibre est pourtant un enjeu immense pour les économies de cette région. « Si nous parvenons à transformer 20 % de notre coton, nous serons un pays développé », a récemment relevé le ministre malien de l’Industrie, Mohamed Aly Ag Ibrahim, comparant la situation du pays, qui transforme 2 % de son or blanc, à celle de la Côte d’Ivoire, qui broie un tiers de son or brun, le cacao.

À l’échelle régionale, la proportion de coton transformée localement n’est guère plus élevée : selon une étude de la BOAD, 95 % des volumes partent à l’étranger sous forme de matière première, soit le taux d’export le plus élevé au monde.

Compétitivité

Pourtant, afin de se protéger des fortes fluctuations des cours auxquelles est soumise cette « commodité », mais aussi des risques de change et de la concurrence du coton américain, massivement subventionné, les États doivent remonter davantage la chaîne des valeurs. Ceux-ci clament tous leur volonté d’aller même vers la fin de la chaîne de production, car, si les usines ouest-africaines se concentrent sur le filage, une première étape de transformation « très capitalistique » (elle nécessite des machines énergivores), ce sont plutôt le tissage, le tricot ou la confection qui génèrent davantage de valeur ajoutée, note Jean-Paul Gourlot, expert au Cirad.

Déjà très important en matière d’emplois, le secteur du coton (10 millions de producteurs) et du textile (1,2 million de salariés) pourrait par ailleurs, selon les estimations de l’Organisation professionnelle des industries cotonnières et textiles (Opict), créer encore quelque 50 000 postes directs et 500 000 emplois indirects à travers la zone Uemoa. Pour y parvenir, de puissants freins sont à lever.

Manufacture asiatique

La compétitivité des outils industriels de cette zone, datant pour la plupart des années 1960 et 1970, s’est effondrée face à l’explosion des manufactures asiatiques. Une situation aggravée par les politiques d’ajustement structurel des années 1980, qui ont entraîné des fermetures d’usines souvent publiques et intégrées, laissant le champ libre aux importations, qui continuent aujourd’hui de dominer le marché et d’empêcher la renaissance du secteur.

Et ce déclin a entraîné la perte d’un savoir-faire et la disparition d’une main-d’œuvre qualifiée. Pour enrayer ce phénomène, un centre de formation aux métiers du textile (environ 300 étudiants actuellement), le Cerfitex, a ainsi été créé en 2004 à Ségou, au Mali, sur les ruines de l’ancienne école Esitex, grâce à des financements de l’État et de la BID.

Coût de l’énergie

Autre obstacle majeur, la faible disponibilité et le coût de l’énergie. « C’est l’une de nos principales difficultés, notamment par rapport à la Chine », souligne Maxime Zounon, directeur de la filature ivoirienne FTG, qui emploie 200 personnes. Le temps où l’ancêtre de sa structure, les Établissements Robert-Gonfreville (ERG), près de Bouaké, ville connue pour son industrie textile, comptait 4 000 ouvriers est bien loin.

« L’usine vit difficilement, poursuit le directeur. Mais l’État est de plus en plus impliqué. Il a mis en place un mécanisme pour l’achat de matière première afin d’encourager les égreneurs à nous aider. » L’approvisionnement est aussi, dans la région, une grosse difficulté. Pénalisées par une faible visibilité, les entreprises achètent leur fibre au jour le jour à des producteurs et à des égreneurs qui veulent, eux, « vendre leur récolte une saison, parfois deux, à l’avance ».

Maigres

Au fait de ce désastre industriel, les bailleurs de fonds ont certes mis en place des programmes d’aide depuis le début des années 2000. Mais les résultats ont été maigres. Ainsi, l’agence américaine Usaid a lancé en 2006 le West African Cotton Improvement Program (Wacip), un plan de près de 20 millions de dollars destiné à soutenir toutes les strates de l’économie cotonnière dans les « C-4 », les quatre principaux pays producteurs d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale (Burkina Faso, Mali, Bénin et Tchad).

Mais les Américains ont rapidement interrompu les aides au segment textile, « trop peu compétitif ». Du côté de l’Uemoa, un agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile, lancé à la même période, visait la transformation de 25 % du coton avant 2020. Mais même l’un de ses outils phares, un fonds d’investissement abondé par la BOAD, n’a jamais vu le jour. Est-ce le signe d’un renoncement ? L’Union n’a plus de coordinateur chargé du coton, intégré depuis peu au sein d’une grande direction agricole.

Création d’un marché local, un impératif

Même si certains l’exportent, comme le sénégalais NSTS (80 % de ses fils partent en Europe et au Maroc), le textile ouest-africain reste peu compétitif face aux géants asiatiques. Développer le marché local est donc une priorité pour assurer des débouchés aux usines. « Au Burkina Faso, par exemple, il y a maintenant de nombreux acteurs dans le design, l’artisanat, mais ils ne se tournent pas toujours vers les filatures locales », souligne le burkinabè Abdoulaye Nabolé, directeur de La filature du Sahel (Filsah) et président de l’Organisation professionnelle des industries cotonnières et textiles (Opict).

L’organisation plaide notamment pour la création de foires, nationales ou régionales, afin de réunir le plus grand nombre possible d’acteurs, de la fibre jusqu’aux divers produits finis. Car, au-delà des pagnes et des vêtements, l’Opict compte profiter des débouchés qui s’ouvrent dans l’industrie touristique (linge de maison, décoration), le secteur hospitalier et la distribution, ou encore les emballages destinés au… coton, aujourd’hui stocké dans des sacs en polypropylène.

Avec jeuneafrique