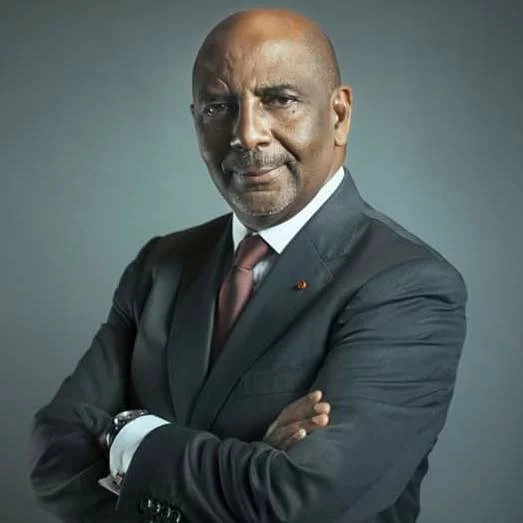

Mr BAYENET, vous êtes président du Conseil central de l’Economie belges (CCE) pouvez- vous vous présenter aux opérateurs économiques ?

Je suis Benoît Bayenet, professeur d’économie et de finances publiques à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de Liège. Mon parcours s’articule autour de l’analyse économique, de la gouvernance publique et de la gestion d’institutions financières. Avant de devenir président du CCE, j’ai exercé des fonctions de direction dans plusieurs structures économiques belges. Récemment, j’ai également été nommé vice-président de l’Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires Francophones (UCESIF), ce qui me permet de renforcer les liens de coopération économique entre les pays de la francophonie.

Parlez-nous succinctement du CCE ,son historique et ce qui a motivé sa création

Le Conseil central de l’Économie (CCE) a été créé en 1948, dans un contexte de reconstruction économique et sociale après la Seconde Guerre mondiale. Le législateur belges souhaitait alors éviter que les grandes décisions économiques soient prises uniquement par l’administration ou les milieux financiers, sans concertation avec les acteurs sociaux. C’est ainsi qu’a émergé l’idée d’une démocratie économique, fondée sur un dialogue structuré entre représentants des employeurs et des travailleurs.

Le CCE a été institué aux côtés du Conseil national du Travail (CNT), avec une répartition des compétences : le CNT pour les matières sociales et le droit du travail, le CCE pour les questions économiques générales (productivité, salaires, compétitivité, conjoncture, etc.).

Au fil du temps, les missions du CCE ont été renforcées. La loi de 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde de la compétitivité a confirmé son rôle central en lui confiant le calcul de la marge maximale d’évolution des coûts salariaux dans le secteur privé. Ce rôle est aujourd’hui l’un des piliers de la concertation socio-économique en Belgique.

Le CCE reste un lieu unique de dialogue économique, où se construisent des avis collectifs susceptibles de guider les choix du gouvernement sur des bases partagées.

Qui sont les membres du CCE ?

Le Conseil central de l’Économie est composé de manière équilibrée entre deux grands groupes : les représentants des employeurs et ceux des travailleurs. Il ne s’agit pas de personnes désignées à titre individuel, mais de délégués issus des principales organisations professionnelles représentatives au niveau national.

Du côté des employeurs, cela inclut des représentants des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des indépendants, du commerce, de l’agriculture ou encore de l’économie sociale. Du côté des travailleurs, les membres sont issus des principales confédérations syndicales du pays.

En complément de cette structure centrale, le CCE peut créer des commissions consultatives spéciales pour traiter de certains secteurs ou thèmes spécifiques. Ces commissions permettent d’associer des experts ou des représentants d’organisations plus spécialisées, par exemple dans les télécommunications, le commerce en ligne ou la consommation. Elles enrichissent les travaux du CCE en apportant des analyses plus techniques, tout en respectant l’équilibre entre employeurs et travailleurs.

Quelles sont concrètement les actions du CCE ?

Le CCE assure une double fonction : d’une part, il fournit des repères techniques comme la marge salariale, un indicateur calculé tous les deux ans qui fixe la limite maximale d’augmentation des salaires dans le secteur privé afin d’éviter une perte de compétitivité par rapport aux pays voisins ; d’autre part, il publie chaque année un rapport emploi-compétitivité (REC), qui analyse en profondeur l’évolution des salaires, de l’emploi, de la productivité et des coûts salariaux en Belgique.

Parallèlement, le CCE formule des avis sectoriels et législatifs sur des dossiers sensibles comme les services financiers, les télécommunications ou encore les finances publiques. Ces contributions, issues d’un dialogue structuré entre employeurs et syndicats, nourrissent les débats publics et orientent les décisions politiques sur une base commune et factuelle.

Quel rôle pourrait jouer le CCE en Afrique ?

Le CCE est une institution de concertation entre partenaires sociaux, dont l’expérience peut nourrir des échanges entre conseils économiques, notamment dans l’espace francophone. Dans un contexte où de nombreux pays africains renforcent leurs mécanismes de dialogue économique et social, il peut être utile de partager des expériences institutionnelles, en matière d’analyse économique, de concertation sociale ou d’avis sur les politiques publiques.

Des réseaux comme l’UCESIF (Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones) offrent un cadre propice à ce type de coopération entre institutions, fondée sur l’écoute, la réciprocité et l’enrichissement mutuel. Ces échanges permettent de confronter les pratiques, d’explorer des réponses communes à des enjeux économiques partagés, et de renforcer les liens entre acteurs institutionnels.

Mr BAYENET vous êtes président du CCE . Pouvez-vous nous expliquer le tissu économique belges ?

La Belgique a une économie ouverte, diversifiée et fortement orientée vers l’exportation. Son tissu productif repose en grande partie sur les petites et moyennes entreprises, actives dans l’industrie, les services, les technologies ou encore la logistique. Elle accueille également de grands groupes internationaux, notamment dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie et de la finance.

L’économie belges est structurée autour de trois régions aux profils complémentaires : la Flandre, très industrialisée et dynamique à l’export ; la Wallonie, active notamment dans les biotechnologies, les matériaux et l’aéronautique ; et Bruxelles, qui concentre une forte activité tertiaire, notamment dans les services, les administrations et les institutions internationales. Ce tissu économique fait de Bruxelles un centre d’emploi majeur, qui attire chaque jour un grand nombre de travailleurs provenant des deux autres régions.

Enfin, l’économie belges évolue dans un cadre institutionnel marqué par la stabilité et la concertation sociale, ce qui facilite l’adaptation aux mutations économiques.

Quelles sont les actions prises par le CCE pendant la crise Covid ou énergétique ?

Durant ces deux crises successives, le CCE a assuré un suivi attentif de la conjoncture et formulé plusieurs avis et analyses techniques destinés à éclairer les pouvoirs publics.

Pendant la crise sanitaire, le CCE a observé de près les effets du Covid-19 sur l’emploi, l’activité des secteurs les plus touchés, ou encore le recours massif au télétravail. Certaines commissions ont produit des avis ciblés, notamment sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail ou la situation de la distribution alimentaire. Le CCE a aussi contribué à des échanges d’informations entre fédérations, autorités et partenaires sociaux pour suivre l’impact économique en temps réel.

Après la phase aiguë de la crise, le Conseil s’est penché sur ses conséquences structurelles : tensions sur le marché du travail, déséquilibres sectoriels, mais aussi hausse de l’inflation et évolution du pouvoir d’achat. Ces réflexions ont nourri les rapports emploi-compétitivité (REC) des années suivantes.

Pendant la crise énergétique (2022), le CCE a rendu des avis sur l’impact économique des prix de l’énergie, en lien avec les politiques climatiques, les transports ou la compétitivité. Il a suivi de près l’évolution des coûts supportés par les entreprises et les ménages, et organisé un débat public sur les finances publiques, dans un contexte de pressions budgétaires accrues.

L’éducation est un secteur capital dans la préparation des futurs entrepreneurs . Pouvez-vous nous décrire sommairement l’appareil éducatif belges ?

Le système éducatif belges est organisé par communauté linguistique (française, flamande, germanophone), avec une structure classique : enseignement fondamental, secondaire, puis supérieur. Ce dernier comprend des universités, hautes écoles, et formations techniques.

La Belgique dispose d’un enseignement supérieur de qualité, avec plusieurs institutions reconnues à l’échelle européenne. Parmi elles, la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) se distingue par ses programmes en économie, gestion et entrepreneuriat. Elle propose notamment des formations spécifiques à la création d’entreprise, des projets encadrés, ainsi que des liens étroits avec des incubateurs, start-up et réseaux d’investisseurs.

Dans l’ensemble, l’enseignement supérieur belges accorde une place croissante à l’esprit d’initiative, à travers des modules dédiés à l’innovation, des concours entrepreneuriaux, ou des parcours intégrés de type « mini-entreprises » dès le secondaire.

Cette dynamique vise à former des jeunes capables non seulement de s’insérer dans le marché du travail, mais aussi de créer, développer et porter des projets économiques dans des contextes variés.

Vous étiez en Côte d’Ivoire parlez-nous de l’hospitalité Ivoirienne.

J’ai été très touché par l’accueil que j’ai reçu en Côte d’Ivoire. L’hospitalité y est à la fois chaleureuse, naturelle et sincère. On ressent très vite un esprit d’ouverture, de dialogue et de respect, que ce soit dans les échanges institutionnels ou dans les moments plus informels.

C’est un pays dynamique, jeune, où l’on perçoit une réelle énergie et une volonté de construire. Les rencontres que j’ai pu y faire, tant avec les acteurs économiques qu’avec les institutions, ont été d’une grande qualité. Cela donne envie de renforcer les liens et les échanges entre nos deux espaces.

Pour clore cet entretien, quel message souhaiteriez vous adresser aux opérateurs économiques, aux Entreprises Belges Installées en Côte d’Ivoire ?

Je voudrais d’abord saluer l’engagement des entreprises belges présentes en Côte d’Ivoire, qui contribuent au développement économique local tout en construisant des partenariats durables. Leur présence s’appuie sur une longue tradition de coopération, mais aussi sur des relations économiques en constante évolution.

Aux opérateurs économiques ivoiriens, je souhaite dire que le dialogue, l’écoute mutuelle et le partage d’expertise sont des leviers puissants pour renforcer la résilience et l’innovation. Des ponts existent entre nos deux économies — notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, de la logistique, des services et des technologies — et ils méritent d’être consolidés.

Je crois profondément à la valeur des échanges équilibrés entre institutions, entreprises et acteurs économiques, dans le respect des contextes et des savoir-faire de chacun. C’est dans cette logique de coopération constructive que s’inscrivent les travaux du CCE, en Belgique comme à l’international.

Par Maxwell