Des femmes protestent à Bamenda, au Cameroun, en réponse à l’ attaque du 3 septembre 2018 contre

l’école presbytérienne de sciences et technologies de Bafut, où six étudiants ont été enlevés. (Photo: VOA/Moki Edwin Kindzeka)

Le Cameroun se trouve dans une situation difficile. L’élection présidentielle du 7 octobre, qui laissait déjà bon nombre de Camerounais indifférents en raison du peu de suspense sur son issue, est éclipsée par le conflit qui sévit dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La situation s’y est tellement dégradée que les nombreux autres défis auxquels le pays fait face semblent relégués au second plan.

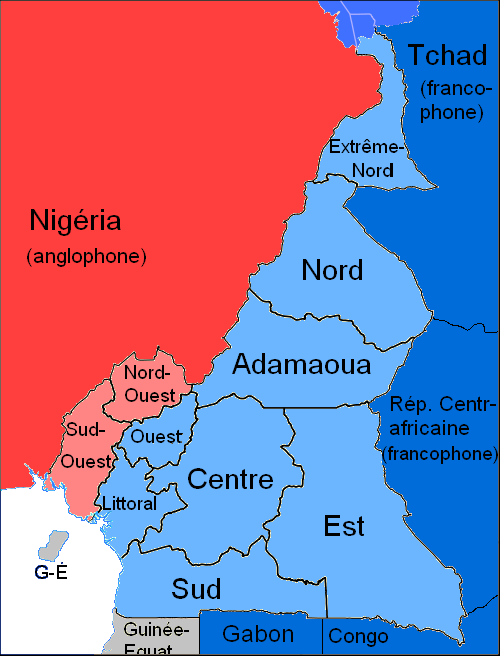

Depuis 2016, les deux provinces de l’Ouest du Cameroun sont secouées par un mouvement de contestation contre le traitement discriminatoire infligé aux Anglophones. La communauté anglophone représente environ 20% de la population camerounaise, soit près de 5 millions de personnes. Le mouvement de protestation a officiellement débuté en octobre 2016, lorsque des manifestations pacifiques furent organisées par des avocats et des syndicats de professeurs anglophones qui exigeaient de pouvoir enseigner en anglais, d’avoir accès aux textes juridiques camerounais en langue anglaise, et de pouvoir interagir des représentants de l’État anglophones. Quelques slogans indépendantistes furent scandés, le drapeau camerounais brûlé en public.

Les deux langues officielles de Cameroun: français (bleu) et anglais (rouge). (Photo: Aaker)

Se sentant aussitôt menacé, le régime camerounais a accueilli ce mouvement avec une répression brutale. Les manifestations ont été réprimées par des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles. Plus de 80 journalistes, avocats ou simples manifestants ont été arrêtés et certains sont poursuivis devant la justice. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour tenter de stopper une contestation qui prenait de l’ampleur, y compris sur le plan médiatique, en tentant faisant l’amalgame entre des groupes séparatistes radicaux et l’ensemble des manifestants. De janvier à avril 2017, l’accès à internet a été intégralement suspendu dans les deux provinces, alimentant encore la protestation et suscitant l’inquiétude de la communauté internationale. Le gouvernement a mobilisé des éléments du Bataillon d’intervention rapide (BIR), l’unité d’élite de l’armée camerounaise, connue pour ses méthodes musclées. Au moins 400 civils ont déjà perdu dans la vie dans la crise conflit, tandis que près de 200 000 personnes ont fui leur maison pour rejoindre la brousse ou les zones francophones et environ 40.000 autres ont trouvé refuge au Nigéria. Et les départs s’accélèrent avec la hausse des violences.

En réponse à ces méthodes autoritaires, une partie du mouvement contestataire s’est radicalisé, se tournant vers la lutte armée et appelant à faire sécession. Certains leaders ont appelé à des journées « ville morte », obligeant les habitants à cesser toute activité et les menaçant de représailles s’ils désobéissaient. Plusieurs dizaines d’écoles, de bâtiments, et de véhicules administratifs ont ainsi été incendiés. Le 1er octobre 2017, des leaders de la contestation proclamaient l’indépendance de la « République d’Ambazonie », territoire correspondant aux deux provinces anglophones, marquant un point de non-retour dans le conflit naissant. Des groupes armés se revendiquant du nouvel État anglophone sont apparus, comme l’Ambazonian Defence Forces (ADF), les Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF), ou encore l’Ambazonia Restoration Army (ARA), qui rassemblent quelques centaines de combattants, tandis que d’autres groupuscules ont également vu le jour. Depuis l’été 2017, au moins 170 membres des forces de sécurité ont été tués, et de nombreux représentants de l’État camerounais ont été enlevés. En septembre 2018, un groupe d’hommes armés a attaqué une école proche de Buea, dans le Sud-Ouest, blessant plus de vingt personnes, dont des enfants. Les séparatistes ont aussi affiché leur détermination à empêcher la tenue du scrutin présidentiel dans les provinces anglophones, et menacent de s’en prendre aux villes les plus peuplées du pays, comme Douala et Yaoundé.

Alors qu’elle est traditionnellement synonyme de période de fête dans le pays, la 46ème fête nationale du Cameroun, le 20 mai 2018, a été boycottée dans les provinces anglophones. Quelques jours plus tôt, les séparatistes avaient appelé à une journée « ville-morte ». Les autorités tentent de préserver l’impression que la stabilité du pays n’est nullement affectée par ces troubles, mais les faits parlent d’eux-mêmes. Loin d’aboutir à la normalisation souhaitée par le gouvernement camerounais, la violence atteint des niveaux alarmants dans les deux provinces. Dans un rapport paru en juillet 2018, Human Rights Watch accusait les forces de sécurité camerounaises et les combattants séparatistes de s’être livrées à de graves violations des droits de l’homme sur des civils.

« Le gouvernement est prêt à tout pour tenter de maitriser une situation qui a depuis longtemps échappé à son contrôle. »

En dépit de demandes répétées, les Nations Unies n’ont pas été autorisées à se rendre dans la zone. Fin juillet 2018, l’ancien Haut-Commissaire pour les droits de l’homme de l’ONU, Zeid Raad Al-Hussein, faisait part de son inquiétude, citant des rapports faisant état « d’enlèvements, d’assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, de destructions d’écoles par des éléments armés », et de « tueries, d’usage excessif de la force, d’incendie de maisons, de détentions arbitraires et de torture » de la part des forces gouvernementales. Mais son appel au gouvernement à lancer des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l’homme n’a pour l’instant reçu aucun écho favorable.

Dans une manœuvre désespérée destinée à maintenir une illusion de normalité, le gouvernement tente désormais d’endiguer le flux des départs en exigeant un « motif » pour laisser partir les centaines de familles qui cherchent à rejoindre les zones francophones du pays épargnées par les combats. Cette tentative illustre à quel point le gouvernement est prêt à tout pour tenter de maitriser une situation qui a depuis longtemps échappé à son contrôle. Aujourd’hui, le pays fait face à un sérieux risque d’embrasement, dont les conséquences pourraient aller bien au-delà de ce que les officiels camerounais n’imaginent.

UNE CRISE QUI COUVE DEPUIS LONGTEMPS

« Le Cameroun est l’exemple d’un conflit qui aurait pu être évité. »

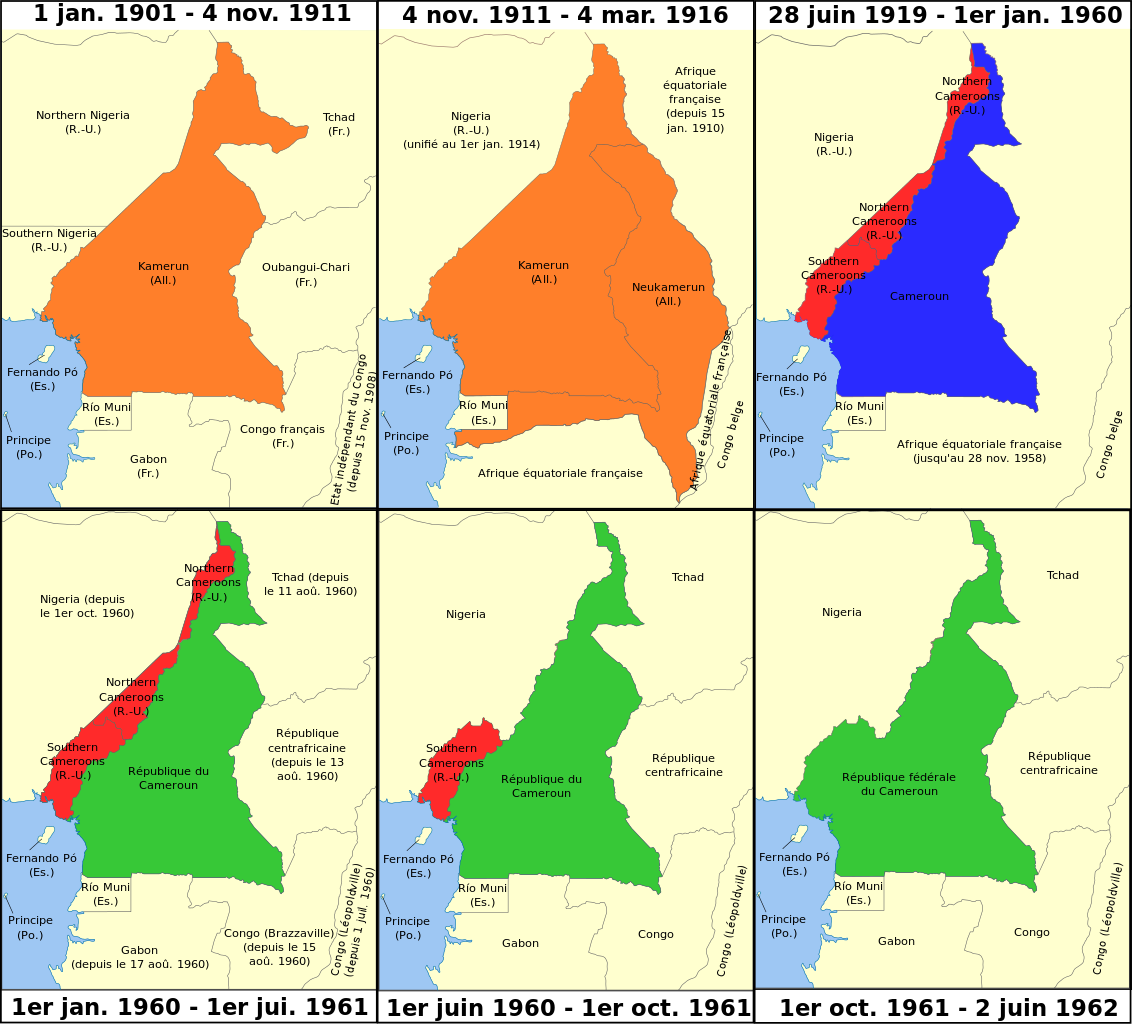

Le Cameroun est l’exemple d’un conflit qui aurait pu être évité. Il relève de ce que le professeur Christopher Fomunyoh a appelé une « crise auto-déclenchée » ( « a man made crisis »). Depuis longtemps, les Camerounais anglophones ont exprimé leur frustration à l’égard des discriminations vécues par leur communauté et de ce qui s’apparente à une marginalisation institutionnelle. La crise trouve en effet ses racines dans l’histoire du pays. Celui-ci devint une colonie allemande en 1884. A la fin de la première guerre mondiale, l’Allemagne perdit toutes ses colonies et le territoire camerounais fut en majeure partie administré par la France, et par le Royaume-Uni pour la zone Ouest. En 1961, un an après l’accession du Cameroun francophone à l’indépendance, les deux provinces anglophones votèrent à leur tour et choisirent le rattachement au reste du Cameroun francophone. Le pays devint alors la « République fédérale du Cameroun », dans ce qui devait garantir aux Anglophones et aux Francophones de bénéficier des mêmes droits et d’une représentation équitable au sein de toute institution camerounaise.

Mais les choses prirent au cours du temps une toute autre tournure. En mai 1972, un référendum fut organisé, à l’issue duquel le Cameroun prit le nouveau nom de « République unie du Cameroun ». Plusieurs réformes constitutionnelles commencèrent à grignoter le caractère fondamentalement bilingue et multiculturel du pays, tendance qui se poursuivit avec l’arrivée au pouvoir de Paul Biya, en 1982. Celui-ci prit en effet de nouvelles mesures destinées à favoriser la centralisation du pays. En 1983, la région anglophone fut divisée en deux provinces, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et en 1984, le président Biya abandonna le terme « unie », le pays devenant la « République du Cameroun », et supprima la seconde étoile sur le drapeau, qui représentait la partie anglophone.

Évolution des frontières du Cameroun entre 1901 et 1972. (Image: August 89)

Au fil des ans, la centralisation du pouvoir s’est renforcée, parallèlement à l’inexorable rétrécissement de l’espace démocratique et des libertés individuelles. Malgré l’apparition de mouvements politiques anglophones, la prédominance du français et des références culturelles francophones s’est généralisée, contribuant au sentiment grandissant chez les Anglophones d’une perte progressive de leur culture et d’une dilution de leur identité. Ceux-ci ont tenté à de multiples reprises de protester contre cette dérive, mais le gouvernement s’est généralement montré rétif aux revendications des anglophones. Pendant de longues années, la population a continué d’espérer que les choses changent, jusqu’à ce qu’il devienne clair que le régime de Paul Biya n’avait aucune intention de faire évoluer le statu quo. En 2017, sur 36 ministres avec portefeuille, un seul était anglophone. Et en 2018, le président du Sénat, le président de l’Assemblée national, le premier président de la Cour suprême, le président du conseil constitutionnel sont tous francophones. Ce constat a alimenté un ressentiment croissant au sein d’une jeunesse anglophone de plus en plus sensibilisée à cette question, et qui a trouvé une caisse de résonance mondiale avec l’arrivée des réseaux sociaux. In fine, c’est le déficit de représentation, combiné au ras-le-bol de la jeunesse face à une situation bloquée, qui a fini par provoquer un débordement de colère.

LA CRAINTE QUE DAVANTAGE D’AUTONOMIE POUR LES ANGLOPHONES CONDUISE À PLUS DE DÉMOCRATIE AU NIVEAU NATIONAL

« Aucune démarche sincère et concrète pour tenter de mettre fin à la hausse vertigineuse des violences n’a été engagée. »

Même si le président Biya a répété à l’envi qu’il était « prêt au dialogue », très peu a été fait en ce sens. Aucune démarche sincère et concrète pour tenter de mettre fin à la hausse vertigineuse des violences n’a été engagée. Dès le début, la qualification de « terroristes » pour l’ensemble des protestataires et la répression violente qui a accompagné les premières manifestations ont contribué à l’escalade. Cette réponse a favorisé la frange la plus radicale de la rébellion. Soutenue par une diaspora camerounaise très active à l’étranger, la guérilla anglophone s’est solidement implantée. En dépit des nombreuses pertes subies dans ses rangs, la répression des forces de sécurité a renforcé la détermination des combattants.

Les autorités ont fait le pari de maintenir le statu quo coûte que coûte. Cette stratégie répond à la crainte selon laquelle allouer plus d’autonomie aux Anglophones, et la reconnaissance de leurs droits, ne revienne à encourager les mouvements citoyens camerounais qui prônent l’ouverture démocratique et le respect des droits de l’homme. Mais ce calcul axé sur le court terme a mené à une impasse politique et militaire, et c’est désormais le futur du Cameroun en tant que nation unitaire qui est menacé.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES TENANTS D’UNE LIGNE DURE

Le Président du Cameroun Paul Biya. (Photo: Amanda Lucidon)

Il apparait de plus en plus nettement que le président Biya n’est plus le seul maitre à bord concernant la politique camerounaise. Âgé de 85 ans, il se rend si fréquemment à l’étranger qu’il est surnommé « le président absent » par certains critiques. Ses multiples absences prolongées et sa santé chancelante ont abouti à transférer la gestion de la plupart des dossiers d’importance vers les proches du président. Ces ministres et membres de l’administration, tous francophones, ont pour certains adopté des positions particulièrement dures face à la contestation. Ainsi, Foumane Akame, patron de la magistrature au Cameroun depuis près de 20 ans et conseiller juridique du chef de l’État, Laurent Esso, ministre de la Justice et aussi ami du président, Edgard Alain Mebe Ngo’o, ancien Directeur du cabinet civil, aujourd’hui ministres des transports, ou encore le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, jouent un rôle de premier plan dans la définition de la politique camerounaise, à laquelle Biya lui-même semble ne contribuer que de manière intermittente.

VERS UNE SOLUTION AU CONFLIT ?

Quand une crise survient aux frontières d’un pays, une résolution pacifique est généralement encouragée par les pays voisins. Cependant, les institutions régionales et les États voisins sont restés particulièrement discrets sur la situation au Cameroun. Les dirigeants des pays d’Afrique centrale membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) se sont jusqu’ici gardés de commenter ce qu’il s’y passe, en raison notamment des autres crises que connaît la région. Le Nigéria partage une frontière commune avec les provinces anglophones et est donc le pays voisin le plus directement affecté par la crise. Il semble que les officiels nigérians aient souhaité parer à toute critique de la part du Cameroun sur d’éventuelles complicités dont les séparatistes camerounais auraient bénéficié de l’autre côté de la frontière. En effet, afin de prouver sa bonne foi, Abuja a non seulement procédé à l’arrestation en janvier 2018 de Sisiku Ayuk Tabe, leader indépendantiste anglophone, et de 46 de ses cadres, puis à leur extradition vers Yaoundé, mais a aussi consenti à ce que les troupes camerounaises conduisent des opérations sur le territoire nigérian afin d’arrêter des rebelles séparatistes.

Des réfugiés camerounais au Nigeria. (Photo: UNHCR/Hanson Ghandi Tamfu)

Le lancement d’un dialogue inclusif, initié par un acteur tiers et neutre, demeure crucial. Dans cette optique, l’engagement des organisations régionales africaines gagnerait à être renforcé, dans un contexte où leur silence est de plus en plus problématique. La CEEAC, l’Union africaine, ou encore le Bureau des Nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) ont ici un rôle clé à jouer. Par exemple, la CEEAC pourrait proposer un médiateur de haut niveau (un ancien chef d’État africain ou une personnalité africaine connue pour son engagement en faveur de la paix), susceptible de servir d’intermédiaire entre les deux parties et de négocier une cessation des hostilités. Parallèlement, l’accès à l’aide humanitaire et à des zones sûres pour les civils devrait être garanti et généralisé.

En tout état de cause, c’est aussi et avant tout aux acteurs camerounais qu’il reviendra de travailler à la résolution de ce conflit. La tournure des choses a clairement montré que le recours à la violence, d’un côté comme de l’autre, n’aboutissait qu’à radicaliser les positions et à durcir le conflit. A cet égard, l’attitude adoptée par les séparatistes anglophones à l’égard de leurs concitoyens, en forçant les familles à ne plus envoyer leurs enfants à l’école et en menaçant de représailles tous ceux qui souhaiteraient aller voter en dépit des violences, est tout aussi dommageable pour la paix et le rétablissement de la confiance entre les citoyens.

« Il serait nécessaire que toutes les parties prenantes au conflit puissent s’asseoir à la table des négociations. »

Au final, il serait nécessaire que toutes les parties prenantes au conflit puissent s’asseoir à la table des négociations, pour aborder les griefs des Anglophones de la manière la plus extensive possible. Ce dialogue pourrait inclure les différents courants politiques, mais aussi des représentants de la société civile. À terme, l’une des manières significatives de tendre la main aux Anglophones serait de prendre des mesures indiquant que leurs frustrations ont été comprises et entendues, en mettant fin aux discriminations dont ils font l’objet. Ce dialogue pourrait permettre, in fine, de redéfinir les principes d’un Cameroun unitaire et pacifique, où les droits de tous les citoyens seront effectivement respectés et pris en compte.

Au-delà de la question du traitement réservé aux Anglophones, c’est aussi la question de la nature même du régime qui pourrait être examinée. La mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et les discriminations ont fourni un terreau favorable à l’émergence et à la radicalisation violente d’une telle contestation. Elles ont aussi alimenté le ressentiment de la population camerounaise, au-delà de la seule population anglophone. Dans sa majorité, celle-ci réclame un profond changement dans la manière dont est géré le pays. En dépit de l’impressionnante longévité du président Biya, le pays devra tôt ou tard se choisir un nouveau dirigeant. Pour y faire face de manière constructive le moment venu, il serait utile de lancer un examen sincère et approfondi de la nature du régime et des réformes nécessaires pour surmonter les défis actuels. Si l’entourage de Biya entend poursuivre le même style de gouvernance après le départ de celui-ci, il sous-estime l’ampleur du désir de changement, particulièrement au sein de la jeunesse. Les dirigeants camerounais préserveront au mieux leurs intérêts en initiant un processus de réforme ambitieux. L’expérience ailleurs en Afrique montre qu’une fois que la dynamique d’un conflit s’installe, la gestion politique devient de plus en plus difficile, et les conséquences en sont plus lourdes et durables.

Par le Centre d’études stratégiques de l’Afrique

Une réponse autoritaire à des manifestations pacifiques s’est transformée en un test pour l’identité camerounaise en tant qu’état multiculturel, et a placé le pays face au risque d’un conflit prolongé.