Les attaques terroristes à Paris et la volonté de contrer Daech rebattent les cartes des alliances entre les puissances. L’Europe doit gérer la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale avec l’exode des réfugiés.

1 – L’Europe peut-elle imploser face à la vague des migrants ?

La mise en garde est venue de très haut : la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, n’a pas hésité a évoquer « le risque d’une désintégration » de l’Union si les Etats ne répondaient pas collectivement à la crise migratoire. Avec un afflux sans précédent de centaines de milliers de migrants, principalement en provenance de Syrie, l’unité et la solidarité européennes sont mises à rude épreuve.

Une ligne de fracture Est-Ouest s’est dessinée, poussant certains Etats (Hongrie, Slovénie) à fermer – mais jamais complètement – leurs frontières, tandis que les pays ouvertement accueillants, comme l’Allemagne ou la Suède, ont été pris d’assaut. Jusqu’ici, Schengen, l’espace de libre circulation européen, a résisté, tant bien que mal, les restrictions imposées respectant la lettre des accords. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a par ailleurs imposé aux Etats membres de se répartir 160.000 demandeurs d’asile.

C’est très insuffisant au regard de la prévision d’entrée de 3 millions de migrants d’ici à 2017 et les gouvernements rechignent à accepter un mécanisme de répartition permanent qui permettrait une automaticité de traitement des réfugiés. Mais l’inquiétude des opinions publiques, relayée par des partis populistes de plus en plus virulents, pousse les gouvernements à réagir : en renvoyant de plus en plus systématiquement dans leur pays d’origine tous ceux qui ne relèvent pas du droit d’asile et en réduisant les avantages liés à ce statut.

C.C.

2 – Peut on mettre fin au djihadisme ?

La réponse est clairement non, puisque la guerre au nom de l’islam constitue une doctrine, et qu’il est « tout simplement impossible d’éradiquer une doctrine ou une idéologie », souligne le grand spécialiste du terrorisme Bruce Hoffman. En revanche, on peut détruire des organisations djihadistes, comme ont été liquidés la plupart des réseaux terroristes du XXe siècle. Al Qaida central, ce qui reste du réseau dirigé par Ben Laden, est ainsi réduit à peu de chose, replié en Afghanistan et au Pakistan, même s’il conserve une capacité de mobilisation.

En Afrique, Boko Haram subit de rudes coups des armées nigériane et tchadienne. La menace principale demeure l’Etat islamique, qui règne sur un quart du « territoire utile » de la Syrie et de l’Irak, dispose de cellules dormantes en Occident et, en Irak et en Syrie, d’une armée de 50.000 hommes. Il n’a pas perdu beaucoup de terrain, malgré les 2.000 raids menés par l’aviation américaine, mais aussi française et britannique, depuis un an, ou le nombre équivalent des raids russes depuis deux mois.

Mais l’affaiblissement de ses ressources, notamment en raison de la chute des cours du pétrole de contrebande, l’a poussé à un coup de poker ; internationaliser le conflit via la destruction d’un avion de ligne russe et les attentats de Beyrouth et Paris (129 morts). Avec pour résultat de fédérer contre lui Moscou et les Occidentaux, qui le bombardent désormais plus intensément. Mais la défaite de toutes les organisations djihadistes prendra des années, voire des décennies, au prix d’un effort policier et militaire, certes, mais aussi de contre-propagande et d’éducation à l’échelle de la planète.

Y.B.

3 – Poutine voudra-t-il toujours faire la leçon aux Occidentaux ?

Tacticien plus que stratège, Vladimir Poutine n’en finit pas de bousculer les Occidentaux. Depuis les attentats contre un avion russe en Egypte, le 31 octobre puis à Paris, le 13 novembre, le chef du Kremlin a accéléré sa diplomatie. Fier d’« avoir eu raison » en Syrie face aux atermoiements et contradictions des Européens et Américains, il ne cache pas sa satisfaction : après les avoir mis devant le fait accompli, il est sur le point de les convaincre de rejoindre son plan de « coalition internationale contre les terroristes ».

Le président a justifié son intervention auprès de son allié à Damas par l’urgence de rétablir l’ordre au Moyen-Orient. Tout un paradoxe pour Moscou, critique récurrent des ingérences de l’Occident. Mais la diplomatie russe, qui serait orchestrée par un petit groupe autour de Vladimir Poutine, n’a pas de scrupules. Quitte à mentir, au moins par omission : en Crimée comme en Syrie, le Kremlin a d’abord démenti son déploiement militaire tout en s’arrangeant pour qu’il soit visible et efficace sur le terrain. Avec pour objectif d’ imposer aux Occidentaux un point de non-retour pour mieux renforcer la Russie sur la scène internationale. Loin de l’accueil glacial au G20 en Australie l’an passé en pleine crise ukrainienne, Vladimir Poutine s’est retrouvé au centre des rencontres du récent G20 en Turquie.

B.Q. (à Moscou)

4 – Le régime chinois pourra-t-il tenir le pari d’une croissance élevée ?

Sur le papier, l’équation est simple : pour que le PIB de 2020 soit le double de celui de 2010 – objectif réaffirmé dans le prochain plan quinquennal -, le gouvernement chinois doit maintenir une croissance d’au moins 6,5 % par an en moyenne sur la période. Depuis le dernier plénum du Parti communiste chinois, Xi Jinping a affirmé urbi et orbi que l’objectif pouvait être atteint, mais sans parvenir à dissiper les doutes, tant l’économie donne des signes de faiblesse.

Faute de mieux, le monde entier est donc obligé de faire avec les statistiques nationales, très sujettes à caution. Au troisième trimestre, la croissance est ressortie à 6,9 %, miraculeusement conforme à l’objectif de l’année, mais au plus bas depuis vingt-cinq ans. Les spécialistes de la Chine se divisent plus ou moins en deux camps : ceux qui pensent que les mesures de relance (baisse des taux ou des taxes sur les voitures, par exemple) vont ou commencent à porter leurs fruits, et les autres.

Le discours du pouvoir est clair – « davantage de services et de consommation, et moins d’export et d’investissements » -, mais cela fait au moins trois plans quinquennaux qu’il est répété. Les statistiques (officielles encore) montrent que la bascule est en cours et l’usage d’Internet dans la société est prometteur, mais Xi Jinping n’a pas encore prouvé qu’il était prêt à restructurer en profondeur les pans malades du made in China. Entre réformes douloureuses ou soutien de la croissance coûte que coûte, le président chinois doit trancher.

A.R. (à Pékin)

5 – L’Iran peut-il rejoindre le G20 ?

Sur le papier, l’Iran pourrait rejoindre le G20 qui réunit 19 pays plus l’Union européenne. L’accord du 14 juillet sur son programme nucléaire, lui donne ainsi un premier ticket d’entrée dans le club. L’Iran est la deuxième économie au Moyen-Orient après l’Arabie saoudite, qui est présente dans le G20, et deuxième par sa population (78,5 millions) après l’Egypte.

Le PIB iranien pèse plus de 410 milliards de dollars, et si les sanctions internationales sont effectivement levées, la croissance devrait être au rendez-vous. Même mis au banc de la communauté internationale, Téhéran a montré une puissance politique dans la région bien supérieure à son poids économique. Mais l’entrée de l’Iran dans le club serait un tournant. Car le rapprochement avec les Etats-Unis depuis l’élection en 2013 d’Hassan Rohani ne résout pas tout. La rivalité avec l’Arabie saoudite sunnite n’a pas non plus disparu. Ce qui rend difficile une entrée dans le G20, même si demain l’Iran se joignait à la grande coalition pour lutter contre Daech. Pour cela, il faudrait abandonner son soutien au président syrien, Bachar Al Assad, et aux Houthis au Yémen. Mais rien n’est impossible. Même si Israël fera tout pour s’y opposer.

J.H.-R.

6 – Le prix du pétrole va-t-il doubler ?

Rares sont les professionnels à parier sur un doublement des prix de l’or noir l’an prochain. Alors que le cours du brut est tombé sous le seuil de 50 dollars le baril, moins de la moitié de son niveau de juin 2014, les fondamentaux du marché ne plaident pas pour un rebond à court terme. Tirée par le boom du pétrole de schiste aux Etats-Unis, la production mondiale reste supérieure à la consommation de 1 à 2 millions de barils par jour.

Et les experts ne prévoient pas d’inversion de tendance suffisante pour changer la donne. La fin des sanctions en Iran provoquera un retour du brut iranien sur le marché, l’Irak affiche une forte volonté de pousser sa production et les autres pays de l’Opep ne donnent aucun signe d’abandon de la stratégie adoptée depuis un an : défendre leurs parts de marché, au détriment d’un soutien des cours du baril. Cela étant dit, « le processus d’ajustement du marché pétrolier se fait rarement en douceur », rappelait l’AIE (Agence internationale de l’énergie) dans sa dernière étude prospective annuelle. Personne, ou presque, n’avait prévu l’effondrement des cours du brut entamé l’an dernier.

La production américaine, qui a fait preuve jusqu’à présent d’une remarquable résistance, pourrait finir par être affectée par la chute du baril, tombé sous le seuil de rentabilité de nombreux puits outre-Atlantique. La montée en puissance de l’Iran et de l’Irak pourrait être plus difficile que prévu et d’autres pays producteurs pourraient être affectés par les turbulences géopolitiques. Il suffirait alors que la croissance mondiale reparte et tire à la hausse la demande d’or noir sur la planète, pour tendre à nouveau le marché.

A.F.

7 – Les Américains vont-ils élire un président républicain ?

La probabilité que Donald Trump gagne la Maison-Blanche est faible. Celle de voir les républicains remporter l’élection présidentielle ne doit pas être négligée pour autant. Les derniers sondages mettent la démocrate Hillary Clinton au coude-à-coude avec la plupart de ses adversaires républicains.

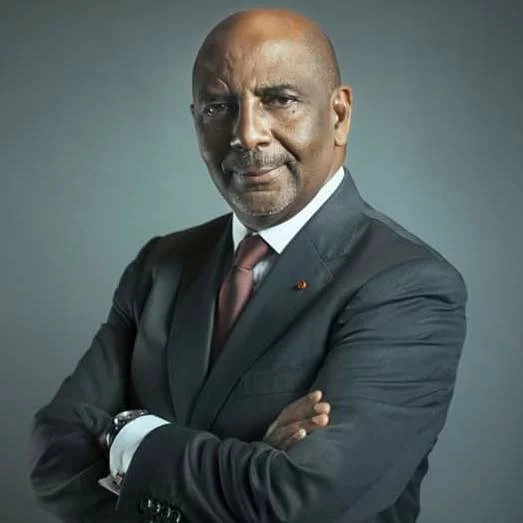

Le plus dangereux semble être le chirurgien Ben Carson (ci-contre) : si les élections avaient lieu aujourd’hui, il recueillerait 47 % des voix, soit exactement le même score qu’Hillary Clinton, selon le dernier sondage publié par le « Wall Street Journal » et la chaîne NBC. Un face-à-face avec Donald Trump serait plus facile à gérer pour Hillary Clinton, qui bénéficierait d’un écart de 8 points avec le milliardaire (50 % contre 42 %). Elle affiche aussi un certain avantage face à Marco Rubio (47 % contre 44 %) et Jeb Bush (47 % contre 43 %).

Mais, compte tenu de la marge d’erreur du sondage (3 points), cette avance reste extrêmement fragile. A un an de l’élection, ces enquêtes d’opinion n’ont d’ailleurs pas forcément grand sens : une récente étude a montré qu’elles s’étaient trompées de 8 points, en moyenne, lors des cycles électoraux précédents – une marge d’erreur qui leur ôte pratiquement tout intérêt. Les républicains veulent croire que leurs chances sont bien supérieures à ce que disent les sondages aujourd’hui : de fait, les présidents impopulaires à la fin de leur mandat ont constamment été remplacés par des figures de l’opposition. Or, Barack Obama est, avec George Bush, l’un des présidents les moins populaires de l’Histoire (45 % d’opinions favorables).

L.R. (à New York)

8 – Le Royaume-Uni va-t-il sortir de l’Union européenne ?

Pour la première fois depuis quarante ans, les Britanniques vont se prononcer sur une question qui les divise profondément : le Royaume-Uni doit-il quitter l’Union européenne ? Réélu en mai dernier, David Cameron a promis un référendum sur la question d’ici à la fin de 2017. Auparavant, le Premier ministre demande des réformes de la part de ses partenaires européens. S’il obtient ce qu’il demande, il promet d’appeler à voter pour le maintien de la Grande-Bretagne en Europe. Dans le cas contraire, il « n’exclut pas » – ce sont ses termes – de militer en faveur du Brexit (pour « British exit »). La date du scrutin n’est pas encore connue.

David Cameron attend de conclure ses négociations avec les autres Etats membres avant de convoquer le scrutin. Il y a de fortes chances pour qu’il ait lieu dès 2016, au printemps ou à l’automne. Le chef du gouvernement espère boucler la négociation à Bruxelles d’ici à la fin de l’année 2015 ou au début de l’année prochaine. Comment voteront les Britanniques ? Impossible de le prédire aujourd’hui au regard des sondages, qui sont très partagés. Beaucoup dépendra de ce que le Premier ministre dira, et donc du résultat de la négociation. Celle-ci s’annonce difficile, en particulier sur la question de l’immigration, cruciale pour une partie de l’opinion publique – Londres veut limiter l’accès aux prestations sociales des étrangers résidant au Royaume-Uni.

source: http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021496258750-djihadisme-migrants-petrole-les-8-enjeux-dun-monde-fracture-1177062.php?pg2WeXX1Q0lWmkUO.99#xtor=CS1-25