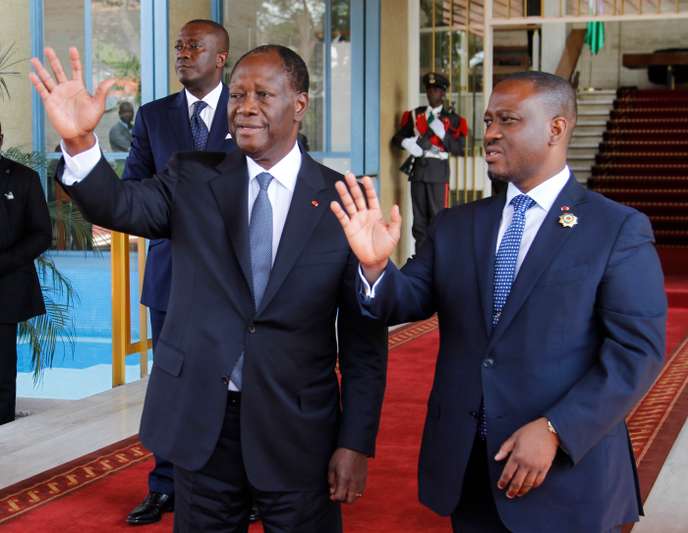

Pour marquer sa rupture avec le pouvoir d’Alassane Ouattara, l’ancien chef rebelle a démissionné de la présidence de l’Assemblée nationale, ouvrant la voie à sa candidature en 2020.

Entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ce ne fut jamais qu’un mariage de raison, une union de personnalités contraires, forgée dans le combat contre le pouvoir de Laurent Gbagbo (2000-2011) et rompue par la perspective de l’élection présidentielle de 2020.

Guillaume Soro a rendu sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, vendredi 8 février, lors d’une session extraordinaire et expéditive. Depuis la convocation de celle-ci, envoyée sans ordre du jour quarante-huit heures plus tôt à des députés en vacances parlementaires, Abidjan spéculait. Le plus imprévisible des politiciens que compte le pays allait-il « libérer le tabouret », comme l’en avait sommé Adama Bictogo, un proche du chef de l’Etat, ou allait-il refuser de se soumettre à la volonté présidentielle et engager un bras de fer avec le pouvoir exécutif ? Le 28 janvier, Alassane Ouattara, par ses mots comme par son ton, avait laissé filtrer son énervement. « Soro Guillaume démissionnera en février, c’est entendu, c’est réglé », déclarait-il, agacé, selon son entourage, par « les louvoiements » de celui qui, malgré son jeune âge (46 ans), agite la vie politique ivoirienne depuis un quart de siècle.

Pour sa dernière apparition au perchoir, Guillaume Soro, qui au long de sa carrière a notamment été leader estudiantin, chef de la rébellion qui combattit Laurent Gbagbo, premier ministre de ce dernier puis d’Alassane Ouattara, a endossé le costume de l’homme de principes et de paix qui, plutôt que de s’accrocher à « un poste confortable », a choisi de vivre « l’aventure de [ses] convictions ». « Refuser de démissionner conduirait à une crise institutionnelle déstabilisante » de nature à « mettre en péril la paix fragile », a-t-il insisté avant de filer dans une Fiat 500, parfaite pour contraster avec les rutilants 4×4 garés autour de l’Assemblée.

Tensions profondes

Ces dernières semaines ont été un révélateur des tensions profondes existant entre le président de la République et celui de l’Assemblée nationale. Officiellement, la rupture s’est formalisée autour du refus de M. Soro d’adhérer à la nouvelle version du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en tant que parti unifié. « Grave erreur. Grave faute », a-t-il ironisé devant les députés. Il avait brillé par son absence, le 26 janvier, lors de la grand-messe organisée à Abidjan, où les partis qui composent cette alliance avaient scellé leur fusion dans une même entité chargée de présenter un candidat unique pour la présidentielle de 2020. « C’est une question de cohérence. A partir du moment où il n’est plus dans le parti majoritaire, il ne peut plus diriger l’Assemblée », minimise-t-on au palais présidentiel, en indiquant que l’intéressé avait signalé « son ambition de faire autre chose et de se consacrer à son MBA à Harvard ».

Pour le pouvoir, l’enjeu actuel est de faire de ce départ un non-événement, une simple « clarification », alors que « Soro et les siens ne pèsent pas grand-chose en termes d’électeurs, comme cela a été constaté aux dernières élections locales ». Reste que dans chaque camp perce le sentiment d’une trahison réciproque. « Sur Internet, ce sont nos premiers opposants », dénonce assez justement une source haut placée à la présidence. Le député Alain Lobognon, très proche de M. Soro depuis les années de rébellion, a été condamné à un an de prison pour « flagrant délit de divulgation de fausses nouvelles » à cause d’un tweet. Ce qui donne l’impression, selon un observateur étranger, d’« un raidissement du pouvoir qui n’était pas nécessaire dans un pays doté d’une longue tradition d’instrumentalisation de la justice ».

Débarqué de son poste de secrétaire national à la bonne gouvernance, Méité Sindou, un lieutenant de M. Soro, estime que « depuis 2012 et son départ de la primature, il a été progressivement mis à l’écart des décisions, coupé des informations sécuritaires et installé à l’Assemblée, considérée comme une voie de garage après le vote de la nouvelle Constitution en 2016, qui lui a fait perdre sa place de dauphin du chef de l’Etat ». Deux mois plus tard éclataient de premières mutineries de soldats ayant appartenu aux Forces nouvelles. Pour certains au sein du pouvoir, il est évident que la main de celui qui fut pendant huit ans le patron de cette rébellion se cachait derrière les revendications de la troupe qui contribua largement à l’installation d’Alassane Ouattara au pouvoir.

Surnommé « Bogota »

Personnage mystérieux qui « fonctionne comme un service de renseignements et dont on ne peut avoir une lecture exacte de ses forces ou de ses intentions, quel que soit le degré de proximité avec lui », d’après une source qui le couva durant ses premières années de chef rebelle, Guillaume Soro apparaît à bien des égards comme une synthèse des trois figures qui occupent depuis près de trente ans le devant de la scène ivoirienne.

Façonné politiquement par Laurent Gbagbo lorsqu’il était leader estudiantin entre 1995 et 1998, chef de la rébellion qui se battit pour permettre à Alassane Ouattara d’être candidat en 2010 et aux habitants du nord de ne plus être considérées comme des citoyens de seconde zone, il vient de se rapprocher de l’ancien président Henri Konan Bédié, qui, à bientôt 85 ans, espère remonter l’an prochain sur le fauteuil présidentiel qu’il avait dû fuir en toute hâte lors du coup d’Etat de Noël 1999.

Dans un pays où les appartenances politiques se calent en bonne partie sur les origines communautaires, où les chefs des grands partis sont au moins septuagénaires, « Bogota », l’un de ses multiples surnoms tiré des années de lutte clandestine, apparaît comme « le candidat le plus transethnique, transgénérationnel et transparti » pour 2020, relève l’observateur précédemment cité. Il est aussi l’un de ceux dont les mains ont le plus directement trempé dans le sang.

« Mal aimé »

Guillaume Soro peut se prévaloir d’amis à la vie et d’ennemis mortels dans tous les camps et, s’il n’a pas fait acte de candidature, ses messages répétés en faveur de la réconciliation, ses liens réactivés avec ses anciens camarades de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci), le puissant syndicat étudiant qui irrigue toute la vie politique et administrative ivoirienne, situent ses intentions.

Son mal est d’avoir toujours su qu’il ne sera jamais le premier choix d’Alassane Ouattara, dont la volonté affichée est de transmettre le pouvoir à « une nouvelle génération », sans exclure de rempiler pour un troisième mandat. Que le fidèle des fidèles, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ou Hamed Bakayoko, le flamboyant ministre de la défense, lui seraient toujours préférés. « Il pouvait se sentir mal aimé, mais eux n’ont pas défié leur père », griffe un proche du président ivoirien.

Aujourd’hui, les ponts sont rompus entre ces deux hommes si opposés. A jamais ? Personne n’oserait parier un franc CFA sur cela, tant la politique ivoirienne est le terrain de tous les retournements.

Avec le monde